ASR A5.1: neue Arbeitsstättenregel für Arbeitsplätze im Freien – Gefahren und Schutzmaßnahmen im Überblick

29.10.2025 | S. Horsch – Online-Redaktion, FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Die im August 2025 veröffentlichte Arbeitsstättenregel ASR A5.1 „Arbeitsplätze in nicht allseits umschlossenen Arbeitsstätten und Arbeitsplätze im Freien“ setzt neue Maßstäbe für den Arbeitsschutz unter Witterungseinflüssen. Mit dieser Technischen Regel für Arbeitsstätten konkretisiert der Ausschuss für Arbeitsstätten (ASTA) erstmals umfassend die Anforderungen zum Schutz von Beschäftigten, die im Freien oder in nicht vollständig geschlossenen Bereichen tätig sind. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat die Regel am 28. August 2025 im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBl) bekannt gegeben.

Inhaltsverzeichnis

- Zielsetzung und Anwendungsbereich der ASR A5.1

- Für wen gilt die ASR A5.1?

- ASR A5.1: Gefahr durch Witterung – Faktoren und Schutzmaßnahmen

- ASR A5.1: Gefährdungsbeurteilung und Unterweisungen

- ASTA-Empfehlungen zu Hitze und Kälte im Rahmen der ASR A5.1

- Fazit zur ASR A5.1

Zielsetzung und Anwendungsbereich der ASR A5.1

Die ASR A5.1 konkretisiert die in § 3a Absatz 1 und Nummer 5.1 des Anhangs der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) genannten Anforderungen an Arbeitsplätze in nicht allseits um schlossenen Arbeitsstätten und Arbeitsplätze im Freien.

Als Technische Regel gibt die ASR A5.1 den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene wieder.

→ Bei Einhaltung der Vorgaben greift die sogenannte Vermutungswirkung: Arbeitgeber können davon ausgehen, dass sie die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) erfüllen. Abweichende Lösungen sind möglich, sofern ein gleichwertiger Schutz nachgewiesen werden kann.

Unter die „Arbeitsplätze in nichts allseits umschlossenen Arbeitsstätten und Arbeitsplätze im Freien“ fallen überdachte Arbeitsplätze ohne vollständige Wände oder mit nicht verschließbaren Öffnungen. Auch Arbeitsstätten, bei denen Türen und Tore im normalen Betriebsablauf dauerhaft geöffnet sind, werden erfasst. Dies gilt zum Beispiel für:

- Arbeiten in offenen Hallen, in denen Temperaturen stark sinken können,

- längeren Tätigkeiten bei direkter Sonneneinstrahlung oder hoher UV-Belastung,

- Arbeiten im Regen oder hoher Feuchtigkeit, die Unfallgefahren vergrößert

- dem Einsatz von Maschinen im Außenbereich, bei dem Wind oder Kälte wirken.

Für wen gilt die ASR A5.1?

Die neue ASR A5.1 betrifft eine Vielzahl von Branchen im Handwerk, Baugewerbe und der Industrie. Typische Anwendungsfelder sind

- Baustellen,

- Außengastronomie,

- Hotelgärtnereien,

- Facility Management,

- Produktionshallen mit offenen Seiten,

- dauerhaft geöffneten Hallen,

- Arbeiten in Freizeitparks,

- Arbeiten auf Events und Festivals

- Greenkeeping.

ASR A5.1: Gefahr durch Witterung – Faktoren und Schutzmaßnahmen

Die ASR A5.1 behandelt vier Gefährdungsfaktoren durch witterungs- und wetterbedingte äußere Einwirkungen:

1. Natürliche UV-Strahlung

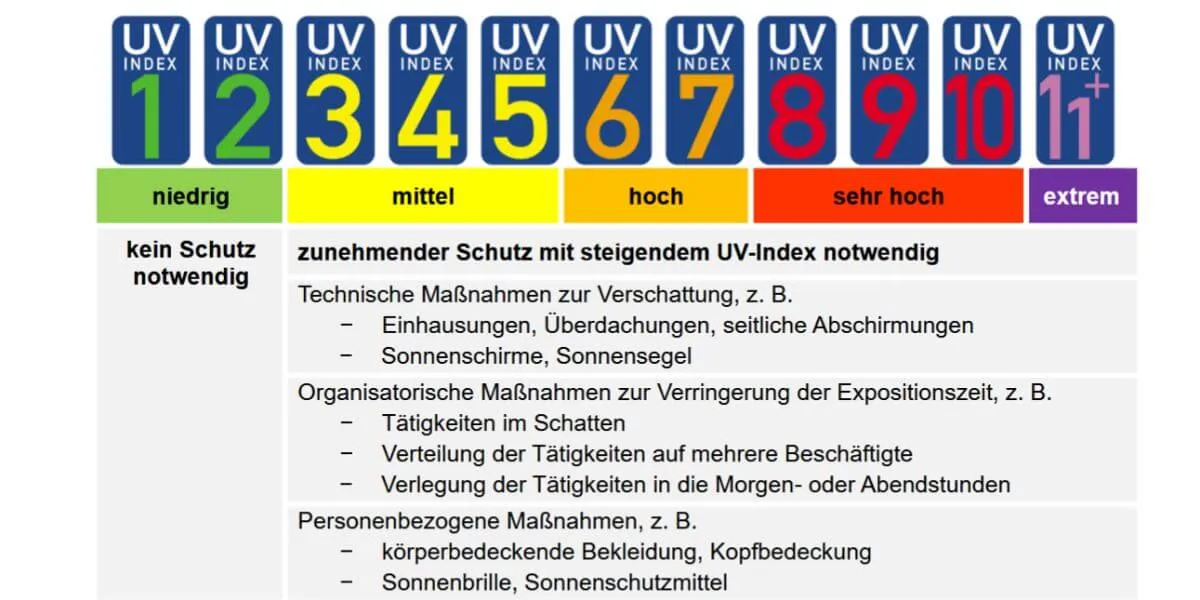

Natürliche UV-Strahlung stellt eine der größten Gefahren bei Arbeiten im Freien dar. Als Beurteilungsmaßstab dient der UV-Index (UVI) des Deutschen Wetterdienstes, der auf einer ganzzahligen Skala von 0 bis 11+ angegeben wird:

|

| Beurteilung der Gefährdung durch natürliche UV-Strahlung anhand des UV-Index mit beispielhaften Maßnahmen. © BAuA |

Ab einem UVI von 3 sind Schutzmaßnahmen nach dem TOP-Prinzip zu planen. Diese Maßnahmenhierarchie im Arbeitsschutz priorisiert:

- technische Schutzmaßnahmen (T) vor

- organisatorischen Maßnahmen (O) und

- personenbezogenen Maßnahmen (P).

Bei einem UVI von 8 oder höher werden personenbezogene Maßnahmen zwingend erforderlich.

Zu diesen Schutzmaßnahmen zählen zum Beispiel:

- körperbedeckende Kleidung, wie langärmlige, luftdurchlässige Oberteile aus dicht gewebten Stoffen und Hosen mit langen Beinen,

- Schutz des Kopfes, etwa in Form eines Industrieschutzhelms, eines breitkrempigen Hutes oder Basecaps, jeweils mit Nacken- und Ohrenschutz,

- Sonnenschutzbrillen mit getönten Gläsern, die für die jeweilige berufliche Tätigkeit geeignet sind, insbesondere wenn die Gefahr der Blendung besteht, und

- Sonnenschutzmittel für Körperstellen, die nicht durch Kleidung oder Kopfbedeckung geschützt werden können (zum Beispiel Gesicht, Nacken, Ohren, Hals, Hände). Geeignet sind wasserfeste Produkte mit einem Lichtschutzfaktor von mindestens 30, besser 50+, einschließlich ausreichendem UV-A-Filter.

Produktempfehlung

Optimieren Sie Ihre Sicherheitsprozesse jetzt mit dem „Betriebsanweisungsgenerator für Gefahrstoffe“ und erstellen Sie rechtssichere Anweisungen in wenigen Minuten.

Nutzen Sie das praktische Tool, um Ihre Mitarbeitenden optimal zu schützen und die Anforderungen der neuen ASR A5.1 problemlos zu erfüllen. Jetzt hier informieren!

2. Gefährdungen durch Niederschlag.

Diese Gefährdungen werden in drei Intensitätsstufen kategorisiert, die sich an den Warnstufen des DWD orientieren:

| Intensitätsstufe | Beschreibung | Handlungsanweisung |

| A keine amtliche Warung |

Die Witterungsbedingungen sind nicht ungewöhnlich. Bei angepasster Bekleidung, Ausrüstung und Verhalten sind keine Gefährdungen zu erwarten. | Trotz geringer Niederschlagsgefahr ist witterungsgerechte Kleidung zu tragen und die Wetterlage bei der Arbeitsplanung zu beachten. |

| B DWD-Warnstufe 1 bis 2 |

Die erwartete Witterungsbedingung ist nicht ungewöhnlich, aber potenziell gefährdend. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten. |

Wetterlage regelmäßig prüfen, Beschäftigte über Verschlechterungen informieren. Nasse Kleidung wechseln und bei Tätigkeitsunterbrechungen trocknen können. |

| C DWD-Warnstufe 3 bis 4 |

Bei extrem gefährlicher Wetterlage mit amtlicher Unwetterwarnung besteht Lebensgefahr. Häufig treten Schäden sowie Zerstörungen auf. | Lassen sich die Gefährdungen nicht ausreichend mindern, sind Aufenthalte und Arbeiten im Freien einzustellen. Alternativ sind wetterunabhängige Tätigkeiten zu wählen. |

Bei der höchsten Intensitätsstufe, die den DWD-Warnstufen 3 und 4 entspricht, sind Tätigkeiten im Freien einzustellen, sofern die Gefährdungen nicht durch technische oder organisatorische Maßnahmen beherrschbar sind.

Niederschläge bergen Rutschgefahr, Sichteinschränkungen und mechanische Einwirkungen. Entsprechend ergeben sich beispielsweise folgende personenbezogene Schutzmaßnahmen:

Bei Rutschgefahr

- die Nutzung von an die Witterung angepasster (Arbeits-)Kleidung und persönlichen Schutzausrüstungen, insbesondere von geeignetem Schuhwerk (zum Beispiel mit stark profilierter und rutschhemmender Sohle, gegebenenfalls Schuhspikes und Überzieher), und

- bei kurzzeitiger oder kleinräumiger Glätte sowie bei unvermeidbaren Tätigkeiten bei Glätte die Nutzung von Spikes oder Schuhketten, gegebenenfalls zusätzliches Tragen eines geeigneten Kopfschutzes

Bei Sichteinschränkung

- das Tragen von Reflektoren, Leuchtbändern und

- das Tragen geeigneter Warnkleidung.

Bei mechanischer Einwirkung

- beim Auftreten von Eiskörnern/Graupel das Tragen von Schutzbrillen oder Kopfbedeckungen mit Schild oder einem Helmschild und

- das Tragen persönlicher Schutzausrüstungen, insbesondere Schutzhelm sowie Schutzhandschuhe, gegebenenfalls einschließlich Kälteschutz.

→ Eiskörner und Graupel können Einschränkungen der Wahrnehmungsfähigkeit durch den unbeabsichtigten Lidschluss des Auges bedingen. Durch einen entsprechenden Schutz der Augen lässt sich die Sicherheit erhöhen.

3. Gefährdung durch Windkräfte

Windkräfte werden anhand der Beaufort-Skala beurteilt. Die ASR A5.1 unterscheidet drei Intensitätsstufen für Windkräfte:

| Intensitätsstufe | Beschreibung | Windstärke, Windgeschwindigkeit (gemessen in 10 m Höhe) |

| I starker bis steifer Wind |

Tätigkeiten sind behindert. | 6 bis 7 Bft.-Grad, 11 bis 17 m/s |

| II stürmischer Wind bis schwerer Sturm |

Gehen und Stehen sind fast vollständig eingeschränkt. | 8 bis 10 Bft.-Grad, 17 bis 28 m/s |

| III orkanartiger Sturm bis Orkan/Tornado |

Kein kontrollierter Einfluss auf Gehen oder Stehen mehr möglich. | ab 11 Bft.-Grad, > 28 m/s |

Personenbezogene Schutzmaßnahmen sind zum Beispiel:

- das Tragen einer Schutzbrille zur Vermeidung von Augenverletzungen,

- das Tragen einer Staubschutzmaske,

- bei Arbeiten am Wasser die Benutzung von an Wind und Wellengang angepasster PSA,

- die Beachtung der Eigensicherung (zum Beispiel festhalten, anschlagen, von schwingenden Teilen fernhalten, nur mit Führungsleinen arbeiten),

- die Kontrolle der Arbeitskleidung auf peitschende Kordeln, Schnüre oder Verschlüsse und gegebenenfalls Sicherung; Zusammenbinden der Haare,

- das Vermeiden von Tätigkeiten auf höhergelegen Bereichen des Arbeitsplatzes und

- rechtzeitiges Verlassen des Gefahrenbereichs und Aufsuchen geschützter Bereiche/Einrichtungen.

4. Gefährdung durch Gewitter und Blitzschlag

Gewitter und Blitzschlag erfordern besondere Vorkehrungen zum Schutz der Beschäftigten. Für die Beurteilung der Gefährdung durch Blitzschlag nennt gelten folgende zwei Maßstäbe:

| Verfahren | Blitschlaggefahr | ||

| gering | hoch | sehr hoch | |

| optisch-akustisch | Donner nicht wahrnehm- bar, das heißt mehr als 10 km Abstand; 30 Minuten nach letztem Donner |

Donner ohne oder mit Zuordnung zum Blitzer- eignis wahrnehmbar |

Zeit zwischen Blitzereig- nis und Donner weniger als 10 s, das heißt weniger als 3,4 km Abstand |

| Feldstärke-Messung | weniger als 3000 V/m | 3000 V/m bis 5000 V/m |

über 5000 V/m |

Zum Schutz vor Blitz und Gewitter empfehlen sich folgende personenbezogene Schutzmaßnahmen:

- Beschäftigte haben vorgegebene organisatorische Maßnahmen bei Blitzschlaggefahr unverzüglich zu befolgen, da eine Reaktion im Moment des Blitzschlages nicht mehr möglich ist.

- Nach dem Aufsuchen sicherer Orte bei Blitzschlaggefahr ist der Kontakt zu metallischen Außenflächen, zum Beispiel von Fahrzeugen oder Containern, und zu Kabeldurchführungen zu vermeiden. Der sichere Ort darf erst nach Wegfall der Blitzschlaggefahr verlassen werden.

→ Wenn sichere Orte bei Blitzschlaggefahr nicht aufgesucht werden können, haben Beschäftigte

- sich im Freien nicht auf Erhebungen oder im Wasser aufzuhalten,

- Abstand von größeren Objekten (Masten, Bäumen, nicht blitzschlagsicheren Gebäuden) zu halten sowie Arbeitsmittel und Gegenstände aus Metall mit Abstand zu sich abzulegen,

- sich mit Abstand zu anderen Personen und nicht in Gruppen aufzuhalten sowie

- die Gefahr der Körperdurchströmung zu vermeiden, das heißt sich engbeinig hinzuhocken, beide Knie mit beiden Armen zu umfassen und sich nicht an zum Beispiel Wände oder Zäune anzulehnen

ASR A5.1: Gefährdungsbeurteilung und Unterweisungen

Arbeitgeber sind verpflichtet, im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung alle witterungsbedingten Risiken zu berücksichtigen und geeignete Schutzmaßnahmen nach dem TOP-Prinzip festzulegen. Die ASR A5.1 fordert zudem Unterweisungen der Beschäftigten, und die Beschäftigten haben gemäß § 15 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) bei der Umsetzung der Maßnahmen mitzuwirken.

Unternehmen, die diese Vorgaben nicht umsetzen, riskieren nicht nur Arbeitsschutzmängel und behördliche Anordnungen, sondern auch erhöhte Gesundheitsrisiken für ihre Mitarbeiter. Von Unterkühlung und Erkältungen über Hitzeschäden bis hin zu Langzeitschäden durch UV-Strahlung reichen die möglichen Gefährdungen.

ASTA-Empfehlungen zu Hitze und Kälte im Rahmen der ASR A5.1

Anders als ursprünglich geplant werden die Themen Hitze und Kälte nicht in der ASR A5.1 direkt, sondern in zwei separaten ASTA-Empfehlungen behandelt. Diese Empfehlungen beschreiben fachliche Leitplanken für die Beurteilung thermischer Belastungen und entsprechende Maßnahmen.

Im Unterschied zur ASR lösen die in den Empfehlungen beschriebenen Maßnahmen keine Vermutungswirkung aus, haben sich jedoch in der Praxis bewährt und werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten fachlich getragen.

Fazit zur ASR A5.1

Die ASR A5.1 setzt einen neuen Standard für sicheren Arbeiten bei Witterungseinflüssen. Sie gibt rechtlich klare Vorgaben für Arbeitsplätze im Freien und in nicht allseits umschlossenen Bereichen. Besonders fokussiert sie auf UV-Schutz, Niederschlag, Wind und Blitzgefahr und schreibt eine systematische Gefährdungsbeurteilung sowie das TOP-Prinzip vor. Arbeitgeber profitieren von Rechtssicherheit, Beschäftigte von verbesserten Schutzmaßnahmen, die langanhaltende Gesundheit sichern. Ergänzende ASTA-Empfehlungen zu Hitze und Kälte runden die ganzheitliche Prävention gegen wetterbedingte Risiken ab.

Quellen: Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe; www.baua.de;

Produktempfehlung

Schützen Sie Ihre Mitarbeitenden effektiv vor Sonne, Regen, Wind und anderen Gefahren bei Arbeiten im Freien: Mit „Unterweisung Direkt“ setzen Sie die neuen Anforderungen der ASR A5.1 einfach und rechtssicher um.

Jetzt hier bestellen und Unterweisungen gezielt nach Gesetzeslage gestalten!